Management

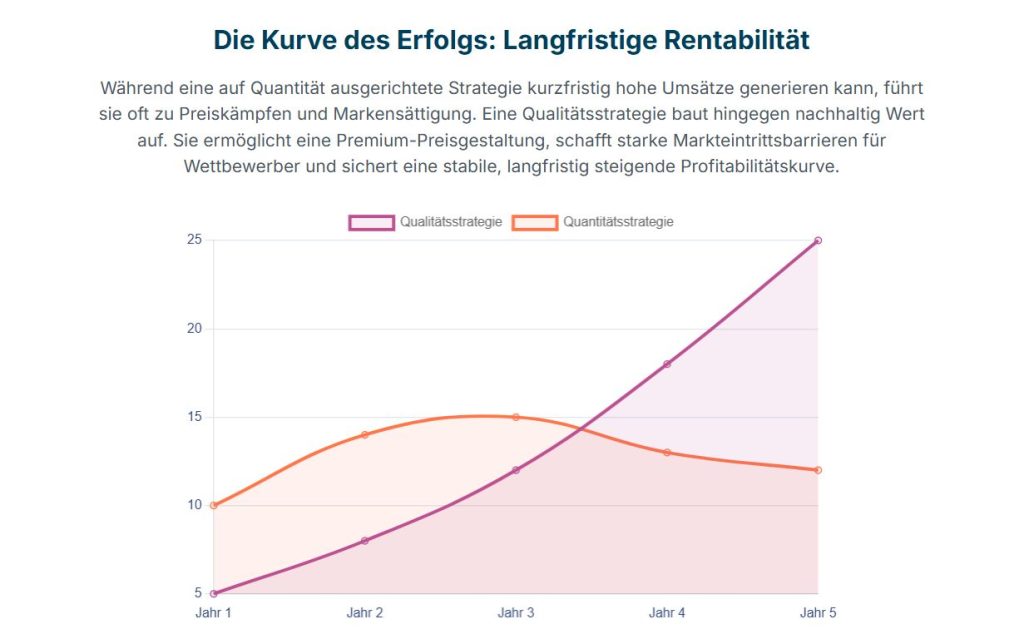

In einer Wirtschaft, die von Quartalszahlen und Volumenwachstum getrieben wird, wagen immer mehr Unternehmen einen Paradigmenwechsel. Die zentrale Erkenntnis: Reine Quantitätsstrategie führt langfristig in eine Sackgasse aus schrumpfenden Margen und verwässerten Marken. Stattdessen etabliert sich Qualitätsführerschaft als nachhaltige Alternative – mit messbaren Vorteilen für Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit.

Qualität versus Quantität in Kürze:

- Qualität schlägt Wachstum: Unternehmen, die auf nachhaltige Qualität statt kurzfristige Volumensteigerung setzen, sichern Markenwert, Margen und Loyalität.

- Markenverwässerung als Risiko: Die Fixierung auf Quantität zerstört Differenzierung, erhöht Preiselastizität und zwingt Unternehmen in ruinöse Preiskämpfe.

- Kulturwandel als Erfolgsfaktor: Qualitätsführerschaft entsteht durch messbare KPIs, agile Prozesse und eine Unternehmenskultur, die Exzellenz über Geschwindigkeit stellt.

Der Wandel kommt schleichend, aber unaufhaltsam. Während in den Neunzigern und frühen 2000er-Jahren das Mantra „Wachstum um jeden Preis“ die Unternehmensstrategien dominierte, mehren sich die Warnsignale. Marken, die einst als Premium galten, sind heute beliebig geworden. Produkte, für die Kunden bereit waren, einen Aufpreis zu zahlen, verschwinden in der Masse austauschbarer Waren. Und Unternehmen, die auf Volumen setzten, kämpfen plötzlich in einem erbitterten Preiskampf, bei dem nur noch die Margen bluten.

Die Entscheidung, ob ein Unternehmen primär auf Quantität oder auf Qualität setzt, ist eine der fundamentalsten strategischen Weichenstellungen in einem wettbewerbsintensiven Markt. Die Botschaft ist eindeutig: Die Fokussierung auf reine Quantität birgt langfristig erhebliche Risiken für die Markenintegrität und die Profitabilität.

Das Paradoxon der Moderne: Wenn mehr zu weniger wird

Die Logik scheint auf den ersten Blick bestechend einfach: Mehr Produkte bedeuten mehr Umsatz, mehr Marktanteile, mehr Erfolg. Doch die Realität ist komplexer – und oft genug das genaue Gegenteil. Denn eine exzessive Fokussierung auf reine Quantität kann qualitative Ziele direkt unterminieren. Und diese wiederum bilden die Grundlage für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg.

Ein Beispiel macht das Dilemma deutlich: Ein Unternehmen, das maximales Wachstum ohne Rücksicht auf die Kosten verfolgt, vernachlässigt möglicherweise den Umweltschutz oder die Mitarbeiterzufriedenheit. Kurzfristig mag das die Zahlen nach oben treiben. Langfristig jedoch wird die quantitative Performance gefährdet.

Besonders die junge Generation von Arbeitskräften – die Millennials – legt heute Wert auf qualitative Ziele wie die Verbesserung der Gesellschaft oder die Schaffung guter Arbeitsplätze. Unternehmen, die diese Werte ignorieren, erleben sinkende Mitarbeiterbindung und -motivation. Die Qualität der Arbeit leidet. Und damit wird letztlich die Wachstumsbasis selbst – die Quantität – durch schlechte Prozessqualität und unmotiviertes Humankapital untergraben.

Ein Teufelskreis entsteht: Wer nur auf Quantität setzt, zerstört die Grundlagen, die nachhaltiges Wachstum erst möglich machen.

Die schleichende Erosion: Wie Markenverwässerung Werte vernichtet

Der zentrale Mechanismus, durch den eine unkontrollierte Quantitätsstrategie den Unternehmenswert zerstört, trägt einen sperrigen Namen: Markenverwässerung. Doch hinter diesem Begriff verbirgt sich eine der größten Gefahren für moderne Unternehmen.

Markenverwässerung tritt ein, wenn eine Marke ihre ursprüngliche Identität und ihren spezifischen Wert verliert. Die Hauptursachen sind vielfältig: die Expansion in unpassende Märkte, das Anbieten von Produkten außerhalb des Kernangebots, die Überschreitung der eigenen Kernkompetenzen. Auch eine inkonsistente Markenbotschaft oder die Lizenzierung an Dritte, die nicht mit den Markenwerten übereinstimmen, können zur Verwässerung führen.

Die Folgen sind dramatisch: Kundenverwirrung, Verlust der Loyalität und letztlich ein Rückgang von Umsatz und Marktanteil. Die Marke wird zu einer austauschbaren, generischen Ware – ein Albtraum für jedes Unternehmen, das einst mit einem klaren Wertversprechen angetreten ist.

Der fatale Domino-Effekt der Preisgestaltung

Besonders tückisch: Auch eine fehlerhafte oder inkonsequente Preisgestaltung trägt zur Markenverwässerung bei. Wenn die Markenbotschaft nicht mehr akkurat das tatsächliche Angebot und das Qualitätsversprechen widerspiegelt, erodiert das Kundenvertrauen. Kunden, die aufgrund eines hohen Markenversprechens eintreten, aber eine verwässerte Realität vorfinden, reagieren mit schlechten Bewertungen, weniger Wiederholungskäufen und einer nachhaltigen Schädigung der Reputation.

Und dann beginnt der eigentliche Abstieg: Markenverwässerung ist die strategische Vorstufe zur erhöhten Preiselastizität. Sobald das Qualitätsversprechen inkonsistent wird, verliert das Alleinstellungsmerkmal an Glaubwürdigkeit. Das Produkt wird in den Augen der Konsumenten austauschbarer, wodurch die Nachfrage preissensibler wird.

Die Preiselastizität – ein entscheidender ökonomischer Faktor – gibt an, wie sensibel die Nachfrage auf Preisänderungen reagiert. Die Nachfrage wird als elastisch eingestuft, wenn sie stark auf Preisänderungen reagiert. Dies ist typischerweise der Fall, wenn viele Substitute verfügbar sind oder das Produkt als Luxusgut und nicht als Notwendigkeit wahrgenommen wird.

Das zwingt Unternehmen in einen Preiswettbewerb, bei dem die Margen schwinden. Ein Wettlauf nach unten beginnt, den am Ende niemand gewinnen kann.

Die versteckten Kosten: Wenn Ineffizienz Kapital frisst

Doch die Gefahren einer reinen Quantitätsstrategie lauern nicht nur im Markt. Auch intern entstehen massive Verluste – oft unsichtbar für das Management, aber umso schmerzhafter für die Bilanz.

Fehlende Qualität im Prozess ist gleichbedeutend mit verschwendeter Quantität von Ressourcen, Zeit und Kapital. Die Messung dieser internen Ineffizienzen ist entscheidend, um die wahren Kosten der Quantitätsstrategie aufzudecken.

Der stille Killer: Unfertige Erzeugnisse

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist der Bestand an unfertigen Erzeugnissen – im Fachjargon „Work in Progress“ oder kurz WIP genannt. Hohe WIP-Werte binden wertvolles Kapital und Lagerraum. Sie signalisieren Engpässe oder mangelhafte Prozessqualität in vorgelagerten Schritten.

Die Mathematik dahinter ist simpel: Der WIP-Bestand hängt direkt von der Produktions-Leadzeit und dem Produktionsflusswert ab. Die Reduzierung des WIP ist daher ein direkter Indikator für Prozessverbesserung und Effizienz.

Hohe WIP-Werte sind oft ein Ergebnis von Wartezeiten und Nacharbeit, die durch Qualitätsprobleme entstehen. Die Verbesserung der Fertigungsqualität und die Verringerung der Produktions-Leadzeit führen mathematisch zu einem geringeren WIP-Wert und somit zur Freisetzung von gebundenem Kapital.

Ein konkretes Beispiel aus der Praxis: Werden in einer Produktionslinie von 700 gefertigten Einheiten nur 640 die Qualitätsstandards erfüllen, liegt die Qualitätsrate bei 91,42 Prozent. Das klingt zunächst nach einem guten Wert. Doch die 60 fehlerhaften Einheiten bedeuten nicht nur Materialverlust. Sie erfordern Nacharbeit, binden Kapazitäten, verzögern Lieferungen und verursachen zusätzliche Kosten im gesamten nachgelagerten Prozess.

Die Verschwendung ist real, messbar und teuer. Doch viele Unternehmen erkennen sie nicht – oder zu spät.

Die Kunst der Messung: Wie Qualität quantifizierbar wird

Um Qualität statt Quantität zu priorisieren, muss Qualität systematisch und transparent messbar gemacht werden. Dies erfordert die Implementierung spezifischer Kennzahlen – Key Performance Indicators oder kurz KPIs –, die über reine Volumenzahlen hinausgehen.

Die interne Perspektive: Produktion und Prozessqualität

Die Gesamtanlageneffektivität – im Englischen Overall Equipment Effectiveness, kurz OEE – gilt als führender KPI zur Überwachung und Optimierung der Produktivität. Sie wird in drei Hauptkomponenten aufgeschlüsselt: Verfügbarkeit, Performance und Qualität.

Die Qualitätskomponente der OEE misst den zeitlichen Anteil, zu dem Artikel von guter Qualität produziert werden. Sie zeigt direkt auf, wie viele der insgesamt produzierten Einheiten den Qualitätsstandards entsprechen. Die OEE identifiziert Verluste, die durch Ausschuss oder Qualitätsdefekte entstehen, und leitet operative Teams zu Gegenmaßnahmen an.

Ein weiterer entscheidender Indikator ist der Durchsatzertrag – im Fachjargon „First Time Through“ oder FTT. Dieser KPI misst direkt die Effizienz und Qualität der Produktion, indem er die Anzahl der Einheiten ermittelt, die ohne Defekte oder zusätzliche Nacharbeit produziert wurden. Der FTT setzt die ohne Fehler produzierten Artikel ins Verhältnis zur Gesamtanzahl der produzierten Artikel und dient somit als präziser Maßstab für die Prozessreife.

Besonders wichtig für die Kundenperspektive ist die Kennzahl „On-time-in-full“, kurz OTIF. Sie misst die Anzahl der Bestellungen, die in der richtigen Qualität, der richtigen Menge und rechtzeitig zum Kunden geliefert wurden. Niedrige OTIF-Werte, insbesondere verursacht durch defekte Produkte, signalisieren, dass interne Produktionsmängel direkte Auswirkungen auf die Kundenerfahrung haben.

Die externe Perspektive: Was der Kunde wirklich denkt

Die vom Kunden wahrgenommene Qualität ist der ultimative Indikator für den strategischen Erfolg. Sie beeinflusst maßgeblich die Loyalität und die Preisbereitschaft.

Der Net Promoter Score – kurz NPS – misst die Loyalität und die Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung auf einer Skala von 0 bis 10. Ein hoher NPS ist der monetäre Beweis für überzeugende Qualität und eine geringere Preiselastizität. Kunden, die ein Unternehmen weiterempfehlen, sind nicht nur loyaler – sie sind auch bereit, mehr zu zahlen.

Ergänzt wird der NPS durch den Customer Satisfaction Score, kurz CSAT, der die unmittelbare Zufriedenheit des Kunden mit einem spezifischen Produkt oder einer Serviceleistung misst. Und durch den Customer Effort Score, kurz CES, der den Aufwand erfasst, den der Kunde betreiben muss, um seine Anliegen zu klären. Ein geringer wahrgenommener Aufwand ist ein zentrales Qualitätsmerkmal im modernen Service.

Die unsichtbare Verbindung: Wie interne Qualität den Service beeinflusst

Besonders aufschlussreich ist die direkte Korrelation zwischen interner und externer Qualität. Schlechte Produktionsqualität führt unweigerlich zu schlechterer Servicequalität.

Produktdefekte generieren komplexe Kundenkontakte, die einen höheren Aufwand und längere Bearbeitungszeiten erfordern, da die Problemlösung komplizierter wird. Ein Kunde, der ein defektes Produkt erhält, muss den Service kontaktieren. Der Service-Mitarbeiter muss das Problem analysieren, eine Lösung finden, möglicherweise einen Austausch organisieren. Das bindet Ressourcen, kostet Zeit und belastet die Kundenzufriedenheit.

Interne Produktionsmängel verursachen somit zusätzliche operative Kosten im Servicebereich. Die Investition in FTT und OEE ist daher gleichzeitig eine Kostenreduktionsstrategie für den Kundenservice. Die Zielsetzung sollte nicht die alleinige Minimierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit sein, sondern die Maximierung der Erstlösungsquote – also der Fälle, in denen das Problem bereits beim ersten Kontakt gelöst wird.

Die Strategie der Exklusivität: Was Luxusmarken anders machen

Luxusmarken demonstrieren die Qualitätsstrategie in ihrer extremsten und konsequentesten Form. Sie zeigen, wie Qualität nicht nur als Produktmerkmal, sondern als fundamentales Geschäftsmodell funktioniert.

Luxusmarken müssen kontinuierlich die Balance zwischen Tradition, Innovation und der kritischen Spannung zwischen Exklusivität und Zugänglichkeit halten. Bei Luxusgütern wird der Absatz aktiv limitiert, um die Exklusivität und damit den Wert zu erhalten.

Das klingt paradox in einer Welt, in der Wachstum als oberstes Ziel gilt. Doch die Logik ist bestechend: Eine zu starke Erhöhung der Zugänglichkeit zur Steigerung der Quantität kann zur Ablehnung durch die Kernzielgruppe führen und die Marke verwässern.

Der Luxus-Effekt: Preis-Inelastizität als Geschäftsmodell

Der entscheidende Vorteil dieser Strategie liegt in der Preis-Inelastizität. Solange Kunden die wahrgenommene Wertigkeit der Qualität höher einschätzen als den Preis, bleibt die Nachfrage trotz hoher Preise stabil.

Qualität dient hier als strategisches Instrument zur aktiven Minimierung der Preiselastizität. Indem hochwertige Produkte oder Dienstleistungen einen einzigartigen Mehrwert bieten, wird die Verfügbarkeit von Substituten in der Wahrnehmung der Kunden reduziert. Dies ermöglicht es Unternehmen, eine Premium-Pricing-Strategie zu verfolgen, bei der der Preis die wahrgenommene Wertigkeit widerspiegelt.

Die Kehrseite: Diese Strategie erfordert hohe Entwicklungskosten, um das Alleinstellungsmerkmal und die notwendige, beweisbare Qualitätsleistung zu sichern. Gelingt dies nicht, kann die Strategie im Angesicht zahlreicher Wettbewerber zurückschlagen. Die Premium-Strategie erfordert zudem den bewussten Verzicht auf den Massenmarkt und die Fokussierung auf einen spezifischen Kundenpool, der die hohen Preise tragen kann.

Die kulturelle Revolution: Wenn Qualität zur DNA wird

Qualitätsführerschaft ist mehr als eine Strategie – sie ist primär eine kulturelle Transformation. Der Total Quality Management Ansatz, kurz TQM, dient seit Jahrzehnten als fundierter Rahmen zur Operationalisierung der Unternehmensqualität.

TQM erfordert die aktive Einbeziehung der Arbeitnehmer auf allen Organisationsebenen. Um die Strategie erfolgreich umzusetzen, ist eine Umgestaltung der Organisationskultur notwendig, die Schulungen und die Motivation der Teams zur aktiven Beteiligung an Qualitätsverbesserungen umfasst.

Die Kosten für diese kulturelle Investition – Schulung und Training – sind als notwendige strategische Ausgabe zu betrachten. Sie beeinflussen direkt die zukünftigen KPIs für Kundenzufriedenheit und Effizienz. Unmotivierte oder unzureichend geschulte Mitarbeiter verursachen messbare Fehler, niedrige Durchsatzerträge und hohe Beschwerdequoten. Die Investition in die Unternehmenskultur ist somit eine präventive Maßnahme gegen operative Verluste.

Der Mensch im Mittelpunkt: Warum Mitarbeiterbeteiligung entscheidend ist

Die Erfahrung zeigt: Qualität kann nicht von oben verordnet werden. Sie muss von allen Ebenen der Organisation getragen werden. Ein Produktionsmitarbeiter, der Qualitätsprobleme erkennt, aber keine Möglichkeit hat, sie anzusprechen oder zu beheben, wird zum Risikofaktor.

Unternehmen, die erfolgreich auf Qualität setzen, etablieren Systeme, in denen Mitarbeiter ermutigt werden, Probleme zu identifizieren und Lösungen vorzuschlagen. Sie investieren in kontinuierliche Weiterbildung und schaffen eine Kultur, in der Qualität nicht als Kostenfaktor, sondern als Investition in die Zukunft verstanden wird.

Die neue Generation von Arbeitskräften fordert genau das: sinnvolle Arbeit, die Möglichkeit zur Verbesserung und die Gewissheit, dass das Unternehmen Wert auf mehr als nur kurzfristige Gewinne legt.

Die Herausforderung der Geschwindigkeit: Agiles Qualitätsmanagement

Die zunehmende Digitalisierung und die Geschwindigkeit, mit der neue Produkte entwickelt werden – im Fachjargon „Quickware“ genannt –, erfordern eine Anpassung der traditionellen, formalisierten Qualitätsmanagementsysteme.

Die Herausforderungen liegen in der Bewältigung der extremen Vernetzung und der Sicherstellung der Qualität in neuartigen, schnellen Prozessen. Das Qualitätsmanagement selbst muss agil werden, um das agile Unternehmen strategisch zu gestalten und zu unterstützen.

Die traditionellen TQM-Frameworks sind notwendig, aber nicht hinreichend. Sie müssen um adaptive und flexible Methoden erweitert werden. Die Organisation muss ein Paradoxon bewältigen: gleichzeitig Überformalisierung zu vermeiden, aber dennoch Qualitätsfähigkeit in sich schnell verändernden Netzwerken herzustellen.

Qualitätsehrlichkeit: Das neue Paradigma

Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die „Qualitätsehrlichkeit“. Gemeint ist die Fähigkeit eines Unternehmens, transparent über Qualitätsprobleme zu kommunizieren und trotzdem das Vertrauen der Stakeholder zu sichern.

In einer Zeit, in der soziale Medien Produktmängel in Sekundenschnelle global verbreiten können, ist Vertuschung keine Option mehr. Unternehmen, die Probleme offen ansprechen, schnell reagieren und glaubwürdig Verbesserungen implementieren, gewinnen langfristig mehr Vertrauen als solche, die versuchen, Mängel zu verschleiern.

Diese Transparenz erfordert Mut – und eine Unternehmenskultur, die Fehler nicht bestraft, sondern als Lernchance begreift.

Die Preisstrategie: Wenn Wert den Preis rechtfertigt

Die konsequente Qualitätsführerschaft ermöglicht die Umsetzung einer Premium-Pricing-Strategie, die das Unternehmen vom Preiswettbewerb abkoppelt und höhere Margen erschließt.

Premium Pricing positioniert das Produkt oder die Dienstleistung bewusst höher als die Konkurrenz. Diese Strategie funktioniert nur, wenn sie durch ein überlegenes Qualitätsversprechen und einen klaren, einzigartigen Mehrwert gestützt wird.

Der Vorteil dieser Strategie liegt in der bereits erwähnten Preis-Inelastizität: Solange Kunden die wahrgenommene Wertigkeit der Qualität höher einschätzen als den Preis, bleibt die Nachfrage trotz hoher Preise stabil.

Die Risiken der Premium-Strategie

Doch die Premium-Strategie ist kein Selbstläufer. Die Umsetzung erfordert hohe Entwicklungskosten, um das Alleinstellungsmerkmal und die notwendige, beweisbare Qualitätsleistung zu sichern. Gelingt dies nicht, kann die Strategie im Angesicht zahlreicher Wettbewerber zurückschlagen.

Ein besonders heikler Punkt ist die konsistente Umsetzung. Wird die konsistente Preispolitik vernachlässigt, kann die Preisstrategie im Wettbewerbsumfeld zurückschlagen. Kunden, die für ein Premiumprodukt bezahlen, haben hohe Erwartungen. Werden diese nicht erfüllt, ist die Enttäuschung umso größer – und die Schädigung der Marke umso nachhaltiger.

Die Premium-Strategie erfordert zudem den bewussten Verzicht auf den Massenmarkt. Nicht jedes Unternehmen ist bereit, diesen Schritt zu gehen. Doch wer sowohl Premium als auch Masse bedienen will, läuft Gefahr, zwischen allen Stühlen zu sitzen.

Die Transformation: Fünf konkrete Schritte zur Qualitätsführerschaft

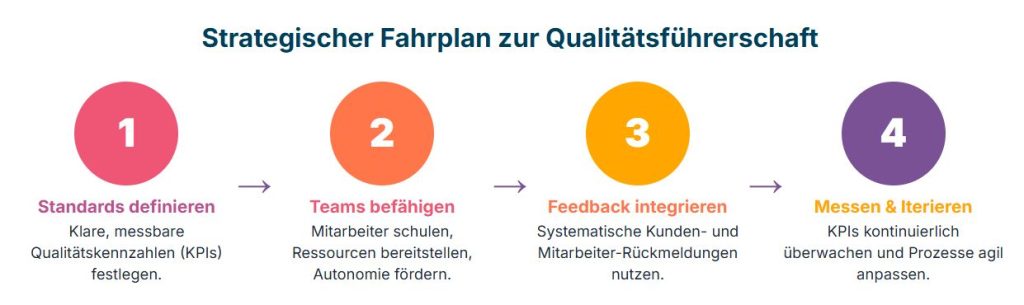

Basierend auf den strategischen Erkenntnissen lassen sich fünf konkrete Handlungsempfehlungen für das Management ableiten:

- KPI-Neuausrichtung und -Integration

Das Management muss die Steuerung von reinen Volumenzielen auf integrierte Qualitäts- und Wert-KPIs verlagern. Hierzu zählen insbesondere der Net Promoter Score zur Messung der externen Loyalität sowie die Kennzahlen First Time Through und die Qualitätskomponente der OEE zur internen Steuerung.

Diese Kennzahlen verknüpfen direkt die Qualität der Prozesse mit dem Unternehmenserfolg. Sie machen sichtbar, was vorher unsichtbar war: die wahren Kosten schlechter Qualität und den wahren Wert exzellenter Prozesse.

- Kulturelle Investition in TQM-Grundsätze

Unternehmen müssen umfassende Schulungsprogramme initiieren und die aktive Beteiligung der Mitarbeiter auf allen Ebenen fördern, um Qualität als zentrale Organisationskultur zu verankern.

Diese Investitionen sind präventive Maßnahmen gegen operative Verluste, die durch Fehler entstehen. Ein geschulter, motivierter Mitarbeiter ist die beste Versicherung gegen Qualitätsprobleme.

- Agilisierung des Qualitätsmanagements

Managementsysteme müssen an die hohen Geschwindigkeiten und die Komplexität der modernen Fertigung angepasst werden. Das Qualitätsmanagement muss die Fähigkeit entwickeln, agile Prozesse zu unterstützen und die „Qualitätsehrlichkeit“ des Unternehmens zu sichern.

Starre, bürokratische Qualitätssysteme sind in schnelllebigen Märkten ein Wettbewerbsnachteil. Qualität muss schnell, flexibel und transparent werden – ohne dabei an Rigorosität zu verlieren.

- Prozessoptimierung zur Kapitalfreisetzung

Unternehmen sollten die Analyse von First Time Through und unfertigen Erzeugnissen nutzen, um Engpässe und nicht-wertschöpfende Aktivitäten systematisch zu eliminieren.

Eine Reduktion der Produktions-Leadzeit durch Qualitätsverbesserung führt direkt zur Freisetzung von gebundenem Kapital. Qualität zahlt sich nicht nur durch bessere Produkte aus – sie setzt auch finanzielle Ressourcen frei, die anderweitig investiert werden können.

- Konsistente Premium-Preispolitik

Die Preisstrategie muss überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie das Qualitätsversprechen widerspiegelt und die Preiselastizität aktiv minimiert wird.

Eine erfolgreiche Qualitätsführerschaft muss die Bereitschaft der Kunden zur Zahlung eines Premium-Preises monetarisieren. Und sie muss den Mut haben, den Massenmarkt bewusst auszuschließen, wenn dieser nicht zur Qualitätsstrategie passt.

Qualität als Überlebensstrategie in der Kommodifizierungsfalle

Die Priorisierung von Qualität über Quantität ist für moderne Unternehmen keine Option mehr – sie ist eine strategische Notwendigkeit zur Sicherung nachhaltiger Profitabilität und des Markenwerts.

Die Analyse zeigt eindeutig: Qualität ist der effektivste Schutzmechanismus gegen die Kommodifizierung des Marktes und die damit verbundene erhöhte Preiselastizität. Unternehmen, die primär auf Quantität setzen, laufen Gefahr, durch Markenverwässerung und ineffiziente Prozesse ihren langfristigen Wert zu untergraben und sich in einer Margin-Falle zu verfangen.

Im Gegensatz dazu führt die konsequente Ausrichtung auf Qualität zu einer erhöhten Kundenloyalität und zu signifikanten operativen Effizienzgewinnen, die durch die Reduzierung von Ausschuss und Nacharbeit Kosten einsparen.

Der Paradigmenwechsel: Von der Effizienz zur Effektivität

Der eigentliche Paradigmenwechsel liegt in der Erkenntnis: Effizienz – also die Fähigkeit, etwas schnell und kostengünstig zu produzieren – ist nicht dasselbe wie Effektivität – also die Fähigkeit, das Richtige zu tun und Wert zu schaffen.

Jahrzehntelang haben Unternehmen Effizienz optimiert. Sie haben Prozesse beschleunigt, Kosten gesenkt, Skaleneffekte genutzt. Doch dabei haben viele aus den Augen verloren, wofür sie das alles tun: um Wert für ihre Kunden zu schaffen.

Qualität bringt diese Perspektive zurück. Sie zwingt Unternehmen, sich zu fragen: Produzieren wir das Richtige? Lösen wir die Probleme unserer Kunden? Schaffen wir echten Mehrwert?

Die Zukunft gehört den Mutigen

Der Wandel von einer Quantitäts- zu einer Qualitätsstrategie erfordert Mut. Mut, kurzfristige Volumenziele zugunsten langfristiger Wertsteigerung zu opfern. Mut, in Zeiten, in denen alle nach Wachstum schreien, bewusst auf bestimmte Märkte zu verzichten. Mut, den Massenmarkt auszuschließen, wenn er nicht zur eigenen Positionierung passt.

Doch dieser Mut zahlt sich aus. In einer Welt, in der Produkte zunehmend austauschbar werden, in der künstliche Intelligenz die Produktionskosten weiter senkt und in der der globale Wettbewerb immer intensiver wird, ist Qualität die einzige nachhaltige Differenzierung.

Qualität ist die primäre Waffe gegen die Kommodifizierung. Sie verschiebt das Spielfeld vom reinen Preiswettbewerb hin zu einem Wettbewerb, der auf Wert basiert. Sie schafft Loyalität, ermöglicht Premium-Preise und sichert langfristig die Margen.

Die Unternehmen, die diesen Wandel vollziehen, werden die Gewinner von morgen sein. Diejenigen, die weiter auf reine Quantität setzen, werden sich eines Tages in einem Markt wiederfinden, in dem sie nur noch über den Preis konkurrieren können – ein Wettlauf, den am Ende niemand gewinnt.

Die Botschaft ist klar: Qualität ist keine Kostenstelle. Sie ist eine Investition in die Zukunft. Und diese Investition könnte den entscheidenden Unterschied ausmachen zwischen Unternehmen, die überleben – und solchen, die florieren.

FAQs Qualität vs. Quantität

Bedeutet eine Qualitätsstrategie automatisch, dass ich weniger verkaufe?

Nicht zwangsläufig. Eine Qualitätsstrategie bedeutet nicht, dass Sie Ihre Produktionsmenge künstlich begrenzen müssen – außer Sie verfolgen bewusst eine Luxusstrategie mit Exklusivität als Kernmerkmal. Vielmehr geht es darum, dass jede verkaufte Einheit den Qualitätsstandards entspricht und Wert schafft. Tatsächlich können Qualitätsverbesserungen sogar zu höheren Absatzzahlen führen, da zufriedene Kunden wiederkommen und Ihr Produkt weiterempfehlen (hoher Net Promoter Score). Der entscheidende Unterschied: Sie wachsen durch Wertschöpfung, nicht durch Verwässerung. Ihre höhere Produktionsqualität (bessere First Time Through-Werte) bedeutet weniger Ausschuss, weniger Nacharbeit und letztlich mehr verwertbare Einheiten – also mehr echte Quantität bei gleichem Ressourceneinsatz.

Kann ich mir eine Qualitätsstrategie überhaupt leisten? Die Investitionen scheinen enorm.

Die richtige Frage lautet: Können Sie es sich leisten, keine Qualitätsstrategie zu verfolgen? Die vermeintlich hohen Kosten – Schulungen, Prozessoptimierung, Qualitätsmanagement – sind Investitionen, die sich mehrfach amortisieren. Schlechte Qualität kostet Sie jeden Tag Geld: durch Ausschuss, Nacharbeit, gebundenes Kapital in unfertigen Erzeugnissen (WIP), komplexe Kundenreklamationen, längere Servicezeiten und letztlich durch Kundenverlust. Studien zeigen, dass die Kosten für Fehlerbeseitigung exponentiell steigen, je später sie entdeckt werden. Ein Fehler, der in der Produktion behoben wird, kostet einen Bruchteil dessen, was ein Fehler beim Kunden kostet – nicht nur finanziell, sondern auch in Form von Reputationsschäden. Die Investition in Qualität ist somit gleichzeitig eine massive Kostenreduktionsstrategie.

Wie lange dauert es, bis eine Qualitätsstrategie Ergebnisse zeigt?

Die Antwort ist zweigeteilt: Operative Verbesserungen können Sie bereits nach wenigen Monaten messen – bessere OEE-Werte, höhere First Time Through-Raten, reduzierte Beschwerdequoten. Die kulturelle Transformation und die Etablierung als Qualitätsführer in der Wahrnehmung Ihrer Kunden dauert länger, typischerweise 18 bis 36 Monate. Entscheidend ist: Sie müssen den Weg konsequent und konsistent gehen. Halbherzige Qualitätsinitiativen, die bei der ersten Krise wieder zurückgefahren werden, schaden mehr als sie nutzen. Kunden bemerken Inkonsistenz sofort, und Ihre Markenbotschaft verliert an Glaubwürdigkeit. Der Schlüssel liegt in der kontinuierlichen Verbesserung und der transparenten Kommunikation – auch über Rückschläge. „Qualitätsehrlichkeit“ schafft langfristig mehr Vertrauen als perfektionistische Fassaden.

Was mache ich, wenn meine Wettbewerber weiterhin auf Volumen und niedrige Preise setzen?

Genau das ist der Punkt: Lassen Sie sie. Der Preiswettbewerb ist ein Rennen nach unten, bei dem am Ende alle Margen erodieren. Ihre Qualitätsstrategie zielt darauf ab, sich aus diesem Wettbewerb zu befreien, indem Sie ein anderes Spielfeld betreten. Durch überlegene Qualität schaffen Sie einen einzigartigen Mehrwert, der Ihr Produkt differenziert und Substitute in der Wahrnehmung Ihrer Kunden reduziert. Das macht Ihre Nachfrage preis-inelastischer – Kunden kaufen bei Ihnen, weil sie Ihre spezifische Qualität wollen, nicht weil Sie am günstigsten sind. Diese Strategie erfordert Mut zum bewussten Verzicht: Sie werden bestimmte preissensible Kundensegmente verlieren. Aber Sie gewinnen dafür loyalere, profitablere Kunden. Orientieren Sie sich nicht an Wettbewerbern, die auf Volumen setzen – die kämpfen in einer anderen Liga.

Gilt diese Strategie für alle Branchen, oder ist sie nur für Premiumsegmente relevant?

Die Qualitätsstrategie ist nicht gleichbedeutend mit Luxus- oder Premiumpositionierung – auch wenn Premium Pricing eine mögliche Konsequenz ist. Qualität bedeutet zunächst: Erfüllung der Kundenerwartungen, Eignung für den beabsichtigten Zweck und Vermeidung von Fehlern. Das gilt für jede Branche und jedes Preissegment. Selbst im Discountbereich können Sie durch Qualität differenzieren – denken Sie an Marken, die „gute Qualität zum fairen Preis“ liefern. Der Unterschied: Im Discountbereich liegt der Fokus auf Prozesseffizienz und Zuverlässigkeit (hohe OEE, niedrige Fehlerquoten), während im Premiumsegment zusätzlich Exklusivität, Design und Service hinzukommen. Jede Branche definiert Qualität anders, aber das Grundprinzip bleibt: Kunden zahlen für wahrgenommenen Wert, nicht für reine Masse. Die Frage ist nicht, ob Qualität für Ihre Branche relevant ist, sondern: Wie definiert Ihre Zielgruppe Qualität, und wie können Sie diese konsistent liefern?

Noch kein Kommentar vorhanden.