News

Wann gilt man in Europa als reich? Eine neue Studie zeigt: Die Antwort hängt stark davon ab, wo man lebt – und die Unterschiede sind dramatischer als gedacht.

Reichtum in Europa in Kürze:

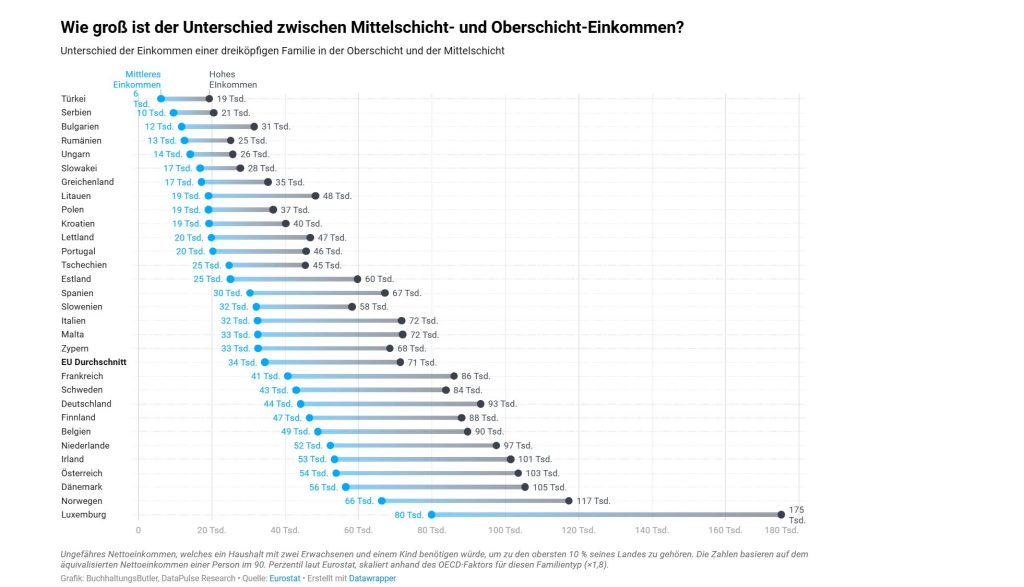

- Dramatische Unterschiede bei der Reichtumsschwelle: Die Schwelle zum Reichtum (definiert als die obersten 10% der Einkommensverteilung) variiert in Europa extrem, von 175.000 Euro netto jährlich für eine dreiköpfige Familie in Luxemburg bis hin zu nur 19.000 Euro in der Türkei. Der europäische Durchschnitt liegt bei etwa 71.000 Euro, wobei die Spanne einen klaren Wohlstandsgüter zwischen Nord/Alpenstaaten und Osteuropa/Portugal aufzeigt.

- Kaufkraft verzerrt das nominale Ranking: Nach Bereinigung um die tatsächlichen Lebenshaltungskosten verschieben sich die Verhältnisse stark. Hohe Nominaleinkommen in Ländern wie Luxemburg oder Dänemark verlieren durch hohe Preise real an Wert, während niedrige Einkommen in der Türkei (19.000 € entsprechen 46.000 € Kaufkraft) oder Osteuropa durch geringe Kosten aufgewertet werden. Dies mindert die reale Einkommenskluft, hält die Ungleichheit aber aufrecht.

- Gefälle zur Mittelschicht ist ein Indikator für Ungleichheit: Der Abstand zwischen den obersten 10% und der Mittelschicht ist in Europa höchst unterschiedlich. Die Kluft ist in Ländern mit starken Sozialsystemen und Gewerkschaften wie der Slowakei (65% Unterschied) am geringsten. Am größten ist die Spaltung in der Türkei (215% Unterschied) und anderen Ländern, in denen die Reichen über 30% des Gesamteinkommens auf sich vereinen – ein Zeichen für tiefe gesellschaftliche Spaltung.

„Sind Sie reich?“ – Eine Frage, die kaum jemand gerne beantwortet. Wer ja sagt, riskiert, arrogant zu wirken. Wer nein sagt, könnte als undankbar gelten. Die Frage erzwingt einen unbequemen Vergleich zwischen uns und anderen, und die Antwort ändert sich je nachdem, ob wir unsere Nachbarn, unsere Landsleute oder Menschen jenseits der Grenzen betrachten.

Doch ab wann ist man eigentlich reich? In Zeiten wachsender sozialer Spannungen und steigender Lebenshaltungskosten wird diese Frage immer drängender – und politisch brisanter. Eine aktuelle Analyse der Buchhaltungssoftware BuchhaltungsButler und der Datenexperten von DataPulse Research liefert nun überraschende Antworten. Die Forscher analysierten Einkommensdaten aus ganz Europa, bereinigten sie um die tatsächliche Kaufkraft und zeichnen so ein detailliertes Bild eines Kontinents der krassen Gegensätze.

Die Schwelle zum Reichtum: Von 19.000 bis 175.000 Euro

➡️ Die Studie definiert „reich“ als Zugehörigkeit zu den obersten zehn Prozent der Einkommensverteilung im jeweiligen Land.

Diese Grenze ist bewusst gewählt: Sie ist ein etabliertes Maß in der Ungleichheitsforschung, weil sie einen bedeutenden Anteil hoher Einkommen erfasst, ohne durch extreme Ausreißer im obersten ein Prozent verzerrt zu werden. Konkret fragten die Forscher: Wie viel muss eine dreiköpfige Familie – zwei Erwachsene und ein Kind unter 14 Jahren – netto verdienen, um reicher zu sein als 90 Prozent ihrer Landsleute?

Die Ergebnisse offenbaren ein Europa der extremen Unterschiede: An der Spitze thront Luxemburg mit einer Reichtumsgrenze von 175.000 Euro Nettoeinkommen pro Jahr. Das kleine Großherzogtum, geprägt von Finanzdienstleistungen und internationalen Konzernen, setzt den europäischen Maßstab. Das ist mehr als das Dreifache von Portugal (46.000 Euro) und nahezu das Neunfache der Türkei, wo bereits 19.000 Euro für den Status „reich“ ausreichen.

Der europäische Durchschnitt liegt bei rund 71.000 Euro jährlich. Doch diese Zahl verdeckt mehr, als sie offenbart. Die geografische Verteilung folgt einem klaren Muster: Die nordischen Länder – Norwegen, Dänemark, Schweden – und die alpinen Staaten wie Schweiz und Österreich liegen deutlich über diesem Wert. Osteuropäische Staaten von Polen über Ungarn bis Rumänien ordnen sich dagegen weit darunter ein.

Westeuropa bewegt sich meist in der Mitte, doch auch hier gibt es Ausreißer: Während Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Irland um oder über dem Durchschnitt liegen, überrascht Portugal. Mit 46.000 Euro liegt das Land näher an osteuropäischen Niveaus als an seinen westeuropäischen Nachbarn. Italien und Spanien pendeln sich bei etwa 70.000 Euro ein – dem kontinentalen Mittelwert.

Diese Unterschiede sind nicht nur statistische Spielereien. Sie zeigen, wie unterschiedlich wirtschaftliche Entwicklung, Lohnstrukturen und Wohlstandsverteilung in Europa sind – trotz gemeinsamer Währung, Binnenmarkt und politischer Integration.

Kaufkraft: Wenn aus 19.000 Euro plötzlich 46.000 werden

Doch nominale Zahlen täuschen – und zwar gewaltig. Ein Euro hat in Lissabon eine völlig andere Kaufkraft als in Oslo. Wer in Portugal 46.000 Euro verdient, kann sich damit womöglich mehr leisten als jemand mit 70.000 Euro in Kopenhagen. Die Forscher bereinigten deshalb alle Werte um die tatsächlichen Lebenshaltungskosten – mit erstaunlichen Ergebnissen, die das europäische Ranking auf den Kopf stellen.

In Luxemburg, wo die nominalen Einkommen am höchsten sind, schrumpfen die 175.000 Euro auf eine reale Kaufkraft von etwa 130.000 Euro. Die hohen Mieten, teuren Restaurants und generell hohen Preise fressen einen erheblichen Teil des Einkommens auf. Ähnlich verhält es sich in anderen teuren Ländern: In Dänemark, Irland oder den Niederlanden mindert das hohe Preisniveau den realen Wert der Gehälter spürbar.

Das Gegenteil zeigt sich in der Türkei: Dort fühlen sich 19.000 Euro an wie 46.000 Euro – die niedrigen Lebenshaltungskosten gleichen das geringe Nominaleinkommen mehr als aus. Was auf den ersten Blick wie Armut aussieht, ermöglicht vor Ort durchaus einen komfortablen Lebensstandard. Ähnliche Effekte zeigen sich in osteuropäischen Ländern: Rumänien, Bulgarien oder Polen rücken nach dieser Bereinigung deutlich näher an westeuropäische Standards heran.

Diese Kaufkraft-Anpassung verschiebt das europäische Ranking erheblich: Deutschland etwa rückt vom siebten auf den vierten Platz vor, weil der Euro hier mehr wert ist als in Irland oder den Niederlanden – trotz nominell niedrigerer Spitzeneinkommen.

Konkrete Beispiele verdeutlichen das: Ein spanischer Haushalt mit 67.000 Euro netto genießt denselben Lebensstandard wie eine dänische Familie mit 105.000 Euro – ein Unterschied von fast 40.000 Euro, der allein auf Preisunterschieden beruht. Und türkische Spitzenverdiener leben materiell besser als die oberen Einkommensschichten in Griechenland, der Slowakei oder Rumänien – obwohl sie nominal weit weniger verdienen.

➡️ Die Erkenntnis: Die Einkommensunterschiede in Europa fallen weniger steil aus, als es auf den ersten Blick scheint. Die Kluft zwischen Reich und Ärmeren bleibt zwar bestehen, sie wirkt jedoch weniger drastisch, wenn man berücksichtigt, was das Einkommen vor Ort tatsächlich kaufen kann. Dennoch: Selbst nach dieser Bereinigung bleibt die Spannbreite enorm.

Die Kluft zur Mitte: Wo Ungleichheit am größten ist

Besonders aufschlussreich ist der Vergleich zwischen Mittelschicht und Reichen. Die Frage lautet: Wie viel mehr verdienen die obersten zehn Prozent im Vergleich zum mittleren Einkommen – also jenem Betrag, bei dem die eine Hälfte der Bevölkerung mehr, die andere weniger verdient?

Die Antworten zeichnen ein differenziertes Bild europäischer Gesellschaften. In der Slowakei sind es „nur“ 65 Prozent mehr – der geringste Abstand in ganz Europa. Wer hier zu den oberen zehn Prozent gehört, verdient zwar deutlich mehr als die Mitte, aber der Unterschied ist vergleichsweise moderat. Ähnlich ausgewogen fallen die Verhältnisse in Norwegen aus (77 Prozent Unterschied), in Slowenien und Ungarn (je 82 Prozent) sowie in Belgien (83 Prozent).

Diese Länder zeichnen sich oft durch starke Gewerkschaften, progressive Steuersysteme oder robuste Sozialtransfers aus – Mechanismen, die Einkommen gleichmäßiger verteilen. In Norwegen etwa sorgt der Öl-Fonds für breiten Wohlstand, in Belgien gleicht ein ausgebauter Sozialstaat Unterschiede aus.

Ganz anders sieht es am anderen Ende des Spektrums aus. In Deutschland, Frankreich und Griechenland muss die Mittelschicht ihr Einkommen etwa verdoppeln, um in die Spitzengruppe aufzusteigen – ein bereits erheblicher Unterschied. Doch die Türkei stellt alle anderen in den Schatten: Mit erschreckenden 215 Prozent verdienen die Reichen dort mehr als das Dreifache der Mittelschicht. Das ist nicht nur ein statistischer Wert, sondern Ausdruck tiefer gesellschaftlicher Spaltung.

Auch Luxemburg bietet ein aufschlussreiches Beispiel: Zwar verdienen die oberen zehn Prozent „nur“ etwa doppelt so viel wie die Mittelschicht – prozentual also kein extremer Unterschied. Doch in absoluten Zahlen klafft eine riesige Lücke: Der Unterschied zwischen Mittelschicht und Reichen beträgt hier über 80.000 Euro pro Jahr. In der Slowakei sind es dagegen nur etwa 23.000 Euro.

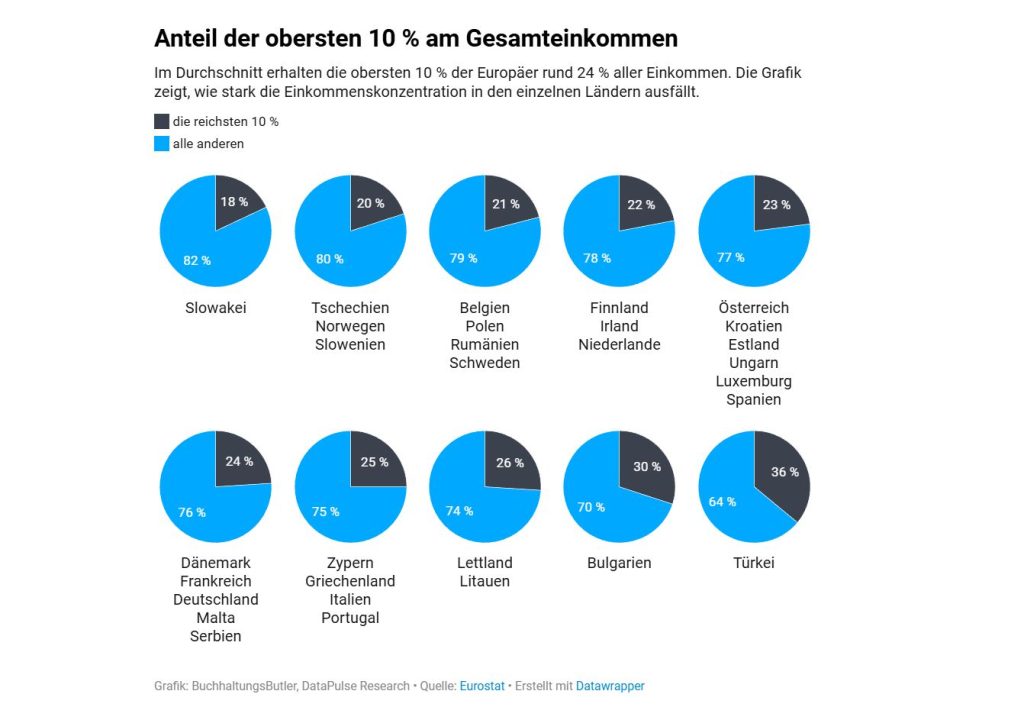

Diese relativen Unterschiede haben direkte Auswirkungen auf die Konzentration wirtschaftlicher Macht. Je größer die Einkommenslücke, desto mehr Gesamteinkommen fließt an die Spitze. In acht europäischen Ländern entfallen zwischen 25 und 36 Prozent aller Einkommen auf die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung. Der EU-Durchschnitt liegt bei 24 Prozent – was bedeutet, dass ein Zehntel der Menschen fast ein Viertel aller Einkommen auf sich vereint.

An der Spitze dieser Konzentration stehen Länder wie Bulgarien, Rumänien und die Türkei – dort hält das oberste Dezil teilweise über 30 Prozent des Gesamteinkommens. Am gleichmäßigsten verteilt sind die Einkommen dagegen in der Slowakei, Slowenien und den skandinavischen Ländern, wo die oberen zehn Prozent „nur“ etwa 20 bis 22 Prozent aller Einkommen erhalten.

Diese Zahlen sind mehr als Statistik. Sie zeigen, wie unterschiedlich europäische Gesellschaften strukturiert sind – und wie verschieden die Chancen auf sozialen Aufstieg ausfallen.

Das Paradox der Einheit

Die Studie offenbart ein fundamentales Paradoxon: Während Europa wirtschaftlich zusammenwächst und die Unterschiede zwischen Norden und Süden, Osten und Westen abnehmen, öffnet sich die Schere innerhalb vieler Länder immer weiter.

➡️ „Reich“ bedeutet in Europa eben nicht überall dasselbe. Ein hohes Einkommen kann in einer teuren Metropole schnell verpuffen, während ein bescheideneres Gehalt anderswo Komfort und Sicherheit garantiert. Die wirtschaftliche Integration hat den Lebensstandard auf dem Kontinent insgesamt gehoben – doch gleichzeitig hat sich in vielen Staaten die Kluft zwischen Spitzenverdienern und dem Rest vertieft.

Diese Entwicklung wirft grundlegende Fragen auf: Welches Europa wollen wir? Ein Kontinent, der als einheitliche Kraft auftreten will, muss sich damit auseinandersetzen, wie unterschiedlich Wohlstand im Alltag erlebt wird. Denn Zahlen können zwar zeigen, wer reich ist – aber nicht, wer sich so fühlt.

FAQs zum Reichtum in Europa

Wie definiert die Studie „reich“ und warum wurde diese Definition gewählt?

Die Studie definiert „reich“ als die Zugehörigkeit zu den obersten zehn Prozent (Dezil) der Einkommensverteilung im jeweiligen Land. Diese Grenze ist ein etabliertes Maß in der Ungleichheitsforschung, da sie einen bedeutenden Anteil hoher Einkommen erfasst, ohne durch extreme Ausreißer (z. B. das oberste ein Prozent) verzerrt zu werden.

Welche Länder haben die höchste und niedrigste Reichtumsschwelle in Europa (nominal)?

Die höchste nominale Reichtumsschwelle für eine dreiköpfige Familie liegt in Luxemburg bei 175.000 Euro Nettoeinkommen pro Jahr. Die niedrigste Schwelle findet sich in der Türkei mit 19.000 Euro netto.

Wie verändert die Kaufkraftbereinigung das Ranking der Länder?

Die Kaufkraftbereinigung (Anpassung an die Lebenshaltungskosten) verschiebt das Ranking erheblich. Hohe nominale Einkommen in teuren Ländern (z. B. Luxemburg) verlieren an realem Wert. Umgekehrt können niedrige Nominaleinkommen in Ländern mit geringen Lebenshaltungskosten (z. B. Türkei) eine überraschend hohe Kaufkraft aufweisen. Deutschland rückt dadurch beispielsweise vom siebten auf den vierten Platz vor.

Wo ist die Kluft zwischen Reichen und Mittelschicht am größten und am kleinsten?

Die Kluft (prozentualer Unterschied zwischen dem Einkommen der obersten 10% und der Mitte) ist am größten in der Türkei (215% mehr), was auf eine tiefe gesellschaftliche Spaltung hindeutet. Am kleinsten ist der Unterschied in der Slowakei (nur 65% mehr), was oft mit starken Sozialtransfers und progressiven Steuersystemen in Verbindung gebracht wird.

Wie hoch ist der Anteil des Gesamteinkommens, der auf die reichsten zehn Prozent in Europa entfällt?

Im EU-Durchschnitt entfallen 24 Prozent aller Einkommen auf die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung. Am höchsten ist diese Einkommenskonzentration in Ländern wie der Türkei, Bulgarien und Rumänien, wo das oberste Dezil teilweise über 30 Prozent des Gesamteinkommens hält.

Noch kein Kommentar vorhanden.